義父の最期を看取っていただいた、北見市の特別養護老人ホーム「くつろぎ」さんから、運営法人である「社会福祉法人治恵会」の評議員就任のオファーをいただきました。一も二もなく、即答でお引き受けしました。義父の最期を看取っていただきました。格好のご恩返しの機会と思ったからです。

「看取り」とは

看取りという言葉を聞いたことはありましたが、「最期の瞬間を見届けてくださる」という程度の理解だったんですよね。お世話になることになって最初に看取りの意味のご説明もあったんですが、実はピンと来ていなかったんです。後々、とても深い意味があると理解することになりました。

くつろぎさんにお世話にならなければ、これほど幸せな旅立ちは実現できなかったと思っているんですが、心豊かな看取りをしていただきました。

最期の瞬間を見届けてくださるのは当然のこととして、それまでのプロセスに深い意味があるんですね。

「看取り」というのは、施設を「終の棲家」として、無理なく、居心地よく、自然な形で、その人らしい最期を迎えられるようなケアの意味あいが大きいのだそうです。

「道標」を用意してくださった

「この先、どんな風になっていくんだろう?」と、心配している私たちに、相談員のTさんが、とてもありがたいレポートを作ってくださいました。

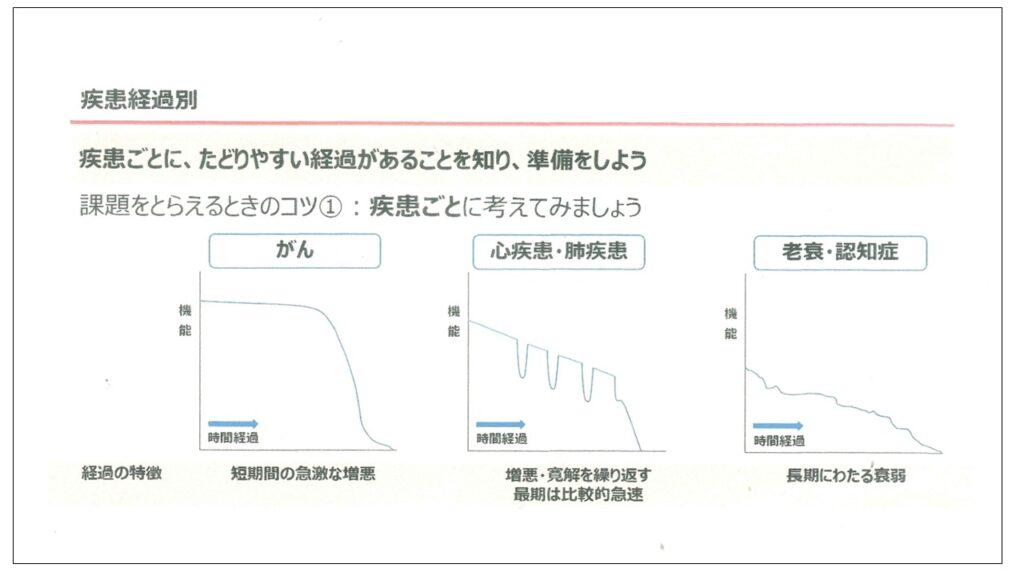

・疾患経過例(疾患ごとに、たどりやすい経過があることを知り、準備をしよう)

・友吉さんのこれまでの経過(状況の変化と、これまで打ってきた手)

・入所から看取りまでにたどる経過(適応期→安定期→不安定・低下期→看取り期)

義父のような「胃ろう」の場合は、経過の読みが立てにくいものなんだそうですが、これまでのご経験などを総動員して、分かりやすく作ってくださいました。

この資料を、さっそく妻の妹(二人)家族にも共有し、漠然とした不安を払拭して、皆で心構えを持つことができました。

我々家族以上に

義父は、生前「くつろぎ」をとても気に入っていると口にしていました。

口癖は「俺は殿様だ。みんなが全部やってくれるからな」でした。

寝たきりの完全介護でしたので、排せつから入浴まで、すべてお世話になるわけですが、義父は安心しきっていたようです。

脳梗塞の後遺症で構音障害(口・舌の麻痺で発音しづらい状態)で、話がままならないのですが、皆さん耳を凝らして懸命に理解しようと聞いてくださり、たくさん話しかけてくださり、とても豊かなコミュニケーションをしてくださいました。

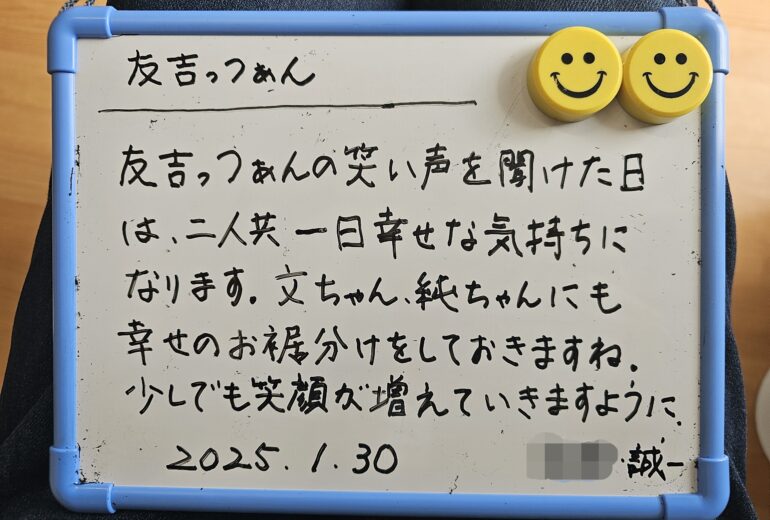

ある方は義父のことを「友ちゃん」と親しみを込めて呼んでくださり、家族の我々以上にコミュニケーションしてくださっていました。

ある方は、色々な歌を一緒に歌ってくださって、自主的な「リハビリ」に努めてくださいました。

皆さんとお話をすると、口々に「友吉さんが、○○○と言っていた」「友ちゃんとこんな話をした」と教えてくださいます。後で聞くと、義父も皆さんとのやり取りをとても楽しみにしていたようです。

チーム友吉会議

永眠する3ヶ月前ぐらいの時期だったと思います。

「ここから先の看取りについて、話し合いをしましょう」と、我々夫婦と、介護士さん、看護師さん、栄養士さん、相談員の方、等々、義父に関わってくださる皆さんが招集されました。

それぞれの持ち場から、義父の看取りについてどのようにすべきか、お考えの表明がありました。

そして、我々家族に看取りに当たっての希望を聞いてくださいました。

ある方がおっしゃいました。「我々は“チーム友吉”ですから」。

また別の方が「ここから先も友吉さんが気持ちよく過ごせるように、できることは何でもやりましょう」と会議を締めてくださいました。

評議員のオファー

義父が存命中のことですが、「くつろぎ」の施設長さんから、「お話があります」と声をかけられました。

施設長室に伺うと「福祉法人の“評議員”に就任していただきたい」とのご要請をいただきました。

「ご検討お願いします」とのことでしたが、一も二もなく即答です。

東京の三鷹市に住んでいた頃に、娘が通う作業所を運営する福祉法人の評議員をお引き受けしていたので、勝手が分かっていることもありましたし、何よりも、義父がお世話になったことへのご恩返しをしたいと思っていたところだったので、お断りする理由はありませんでした。

ささやかではありますが、ご恩返しができて嬉しく思いました。

さて、義父の通夜や告別式などが終わりひと段落したところで、施設に預かっていただいていた義父の荷物を取りに伺うと、またまた施設長さんから「お話があります」と声をかけられました。

お話をお伺いすると、さらなる「ご恩返し」の大きな機会をいただくことになりました。

それについては、次回「施設へのご恩返し②」で、お届けします。

コメント