6月19日(月)に友吉っつぁんが永眠して、もうすぐ3ヶ月。通夜・葬儀と、四十九日までの七日ごとの忌日法要と、四十九日法要と済ませたんですが、自分でも驚くほどの抜け殻状態で、色々なことが滞っておりました。このブログも6月17日の「友吉っつぁん逝く」を最後に、更新できず仕舞い。いやはや初めて体験した感覚です。ようやく復活できましたので、まずは、友吉っつぁんの遺骨が我が家にやってきた話から。

友吉っつぁんが我が家にやってきた

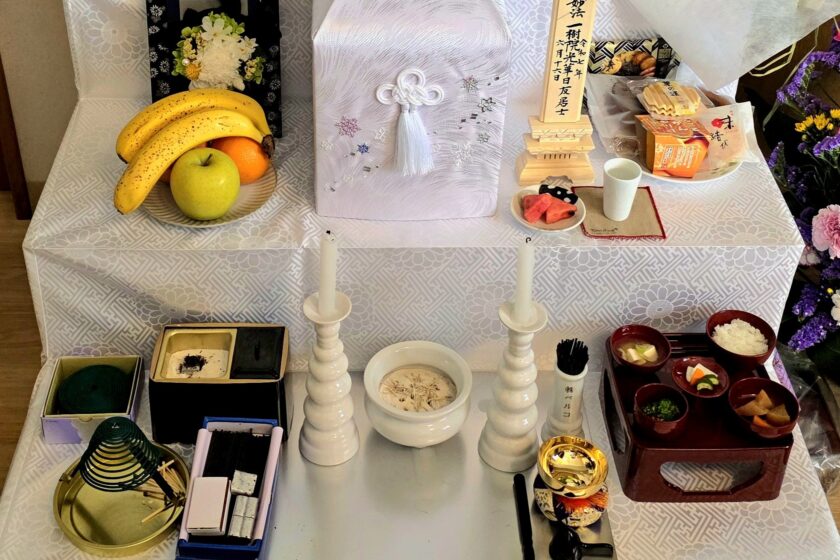

葬儀と火葬の後、友吉っつぁんの遺骨は北見の私の部屋にやってきました。葬儀社が迅速に「後飾り祭壇」をこしらえてくださったんですが、その手際たるや、さすがプロフェッショナルです。ずっとこのまま置いておきたいなというぐらい立派な祭壇でした。

北見に移住した際に、実は自分は同居する気満々で、その旨申し出たんですけどね。

友吉っつぁんにあっさり「近くには来てほしいけど、同居は勘弁してくれ」と断られて、事務所の開設の都合もあって北見の今の場所に住み始めたわけなんですが、こういう形で「同居」が実現するとは。

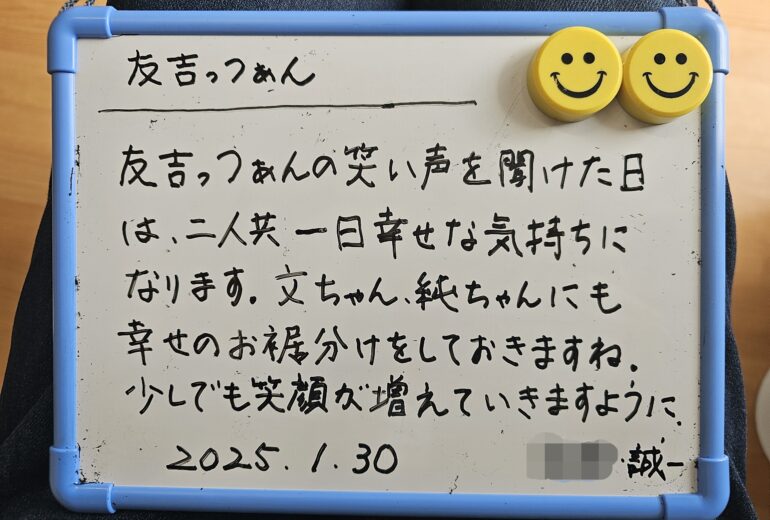

友吉っつぁんの旅立ちは、当然寂かったんですが、不思議ととても心安らかな四十九日までの同居生活でした。

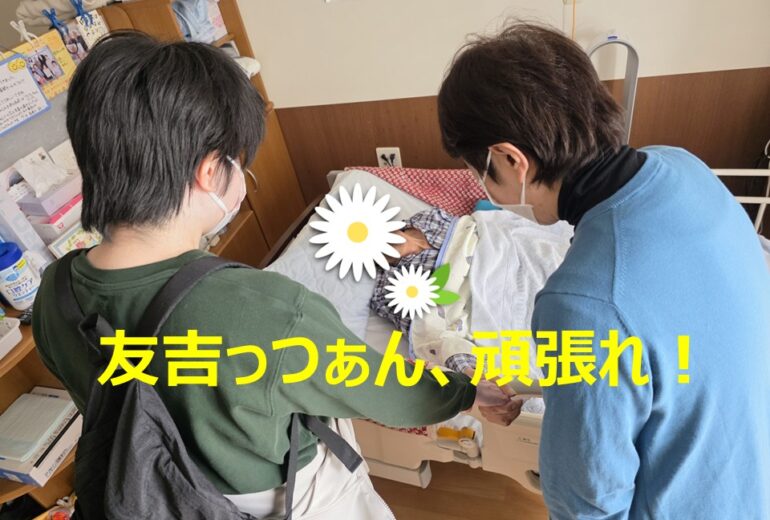

施設で「いつ急変しても(旅立っても)おかしくない」と言われてからの日々は、普段はオフにしている携帯電話機能を常時オンにして、いつ連絡が来るかと戦々恐々の心休まらない日々を過ごしていました。

もうその心配はなくなり、今はかすかな微笑みの遺影と共に遺骨となって自分の部屋にいる。

朝晩、ろうそくをつけ、お線香を備え、生前の楽しかった思い出に思いを馳せ、心からの冥福を祈る日々。

御霊供膳初体験

御霊供膳(ごりょうぐぜん)という精進料理のお供えを初めて知りました。

故人が仏様になるまでの四十九日間、無事に極楽浄土へたどり着けるようにとも願いを込めてお供えするものとのこと。自分の岩手の実家は浄土真宗だったので、習慣はなかったんですよね。浄土真宗では、故人が阿弥陀如来のお力でたちまち極楽浄土に往生し仏となるという教えがあるために、御霊供膳のような故人の霊を供養するためのお供え物はしないんですね。料理は供えなかったのですが、稲作農家でしたので、食に感謝する意味、命を生かしてくださっていることへの感謝の意味だったと思うのですが、ご飯だけ供えていた記憶があります。

施設で、友吉っつぁんがポツリと発した言葉が、今でも耳に残っています。

「味噌汁と、キュウリの漬物が食べたい」

脳梗塞の影響で物が呑み込めなくなって、胃ろう(お腹に穴を空けて胃に直接栄養の液体を送り込む)になってしまい、食べる楽しみが奪われた義父の食べたいものは「味噌汁」と「キュウリの漬物」だったとは。

まったく贅沢をせず、実直な性格だった友吉っつぁんらしいなあ、と感じたものでした。

コメント